Занижение размера выплаты, необоснованный отказ и нарушение сроков выплат и проведения экспертиз — три основные причины, почему российские автовладельцы не довольны существующим обязательным страхованием — ОСАГО. Появившаяся в 2003 году система призвана помочь сделать ситуацию на дорогах более безопасной. Помните времена, когда автовладельцы решали споры с помощью «битья лиц» и вызова «братков»? Сегодня такое представить сложно.

Но даже притом, что благодаря цифровым сервисам полисы становятся доступнее и год от года количество их обладателей растет, по оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), сегодня без страховки ездят лишь десять процентов водителей, в отрасли остаются нерешенные проблемы. Среди них непрозрачные тарифы и невозможность сделать ремонт по договору об ОСАГО. Насколько нынешние правила автострахования отстают от реальных потребностей рынка — об этом говорили на первом транспортно-страховом форуме «Автострахование-2025» в Сочи.

Плата за спокойствие

Казалось бы, обязательное страхование — ОСАГО — с безопасностью дорожного движения никак не связано. Но это лишь на первый взгляд.

— Когда кто-то эксплуатирует транспортное средство без страховки, система не защищает тех потерпевших, которые оказываются в аварийной ситуации. Страхование направлено на то, чтобы у всех автовладельцев была защита на случай того, если будет оказан кому-то вред, будь то пассажиры, или пешеходы, или чужое имущество. Если виновником становится водитель, у которого нет страховки, то нет гарантии возмещения убытков тем лицам, которым нанесен ущерб. В части компенсаций, которые предусмотрены по травмированию или смерти, за виновников платит Российский союз автостраховщиков. А если поврежден автомобиль или имущество, то приходится оставаться один на один с виновником. И в таком случае, если пострадавший пойдет в суд, исполнение решения может затягиваться на годы,— пояснила ситуацию начальник Управления методологии урегулирования убытков РСА Екатерина Гринева.

Страховаться надо. И государство «непрозрачно» об этом намекает. С первого января 2025 года штраф за повторное нарушение в случае отсутствия полиса ОСАГО составляет от трех до пяти тысяч рублей вместо привычных восьмисот. При этом ловить тех, кто ездит без страховки, будут с помощью камер фотофиксации. Государство действует не только кнутом, но и пряником. Оформить полис ОСАГО стало гораздо легче благодаря цифровым сервисам. К тому же появились краткосрочные варианты для тех, кто использует автомобиль для временной подработки в качестве такси или просто выезжает на нем очень редко. В таком случае необязательно делать страховку сразу на год — можно обойтись несколькими днями.

— С начала внедрения краткосрочных полисов ОСАГО был оформлен 6470941 договор, средний срок их действия составляет 2,9 дня. Количество уникальных транспортных средств, использовавших краткосрочные полисы, составило 322104 единицы, при этом около девяноста девяти процентов этих полисов оформлено для такси. Средняя премия по краткосрочным договорам — 251 рубль, для сегмента такси — 203 рубля. Количество страховых случаев с момента введения краткосрочного страхования составило 1592 случая за неполный 2024 год и 6852 случая за первые девять месяцев 2025 года. По итогам 2024 года средняя страховая выплата в рамках этих случаев составляла 170864 рубля, а за январь — сентябрь 2025 года — 120247 рулей,— рассказала Екатерина Гринева.

Как итог количество полисов ОСАГО в стране растет год от года. В 2019 году на рынке было заключено 40,6 миллиона договоров при собранных премиях в 220,3 миллиарда рублей и выплатах на 150,2 миллиарда рублей. К 2024 году число договоров выросло до 44,8 миллиона, премии составили 333,1 миллиарда рублей, выплаты — 202,5 миллиарда рублей. Однако средняя выплата по ОСАГО за этот период выросла с 88,8 тысячи до 114 тысяч рублей, а вот средняя премия, наоборот, снизилась — с 7,8 тысячи до 7,3 тысячи рублей. Это связано с конкуренцией между страховщиками за «безубыточных» клиентов.

— Среди основных трендов рост количества договоров об ОСАГО в целом, при этом средняя премия постепенно снижается. Доля электронных полисов уже достигает семидесяти двух процентов. Наконец, в последние два года темпы роста выплат обгоняют темпы роста сборов, что оказывает давление на экономику продукта,— рассказала начальник Управления методологии урегулирования убытков РСА Екатерина Гринева.

Где взять деньги на ремонт?

Одной из главных проблем отрасли сегодня остается применение натурального возмещения по ОСАГО, проще говоря — получение компенсации не в виде денег, а в виде ремонта. Это связано с трудностями быстрого поиска запчастей по приемлемой цене: найти нужные детали становится всё сложнее, сроки поставки растягиваются до пяти месяцев, а споры между страхователями и компаниями множатся. Многие автовладельцы требуют использовать только оригинальные детали, хотя по методике Банка России допускается применение качественных аналогов. При этом дешевый «неоригинал» низкого качества не учитывается при расчете средней стоимости запчастей. Использование бывших в употреблении деталей запрещено, если только сам клиент не согласен на это, что в условиях дефицита и роста цен на комплектующие только усугубляет ситуацию.

— Среди возможных путей разрешения проблем предлагается уточнение и упрощение порядка выплат в случаях, когда у страховой компании отсутствует договор с конкретной СТО, а также более широкое и регламентированное использование вторичных запасных частей в тех ситуациях, где это допустимо и оправдано с точки зрения безопасности и экономической целесообразности,— пояснила ситуацию Екатерина Гринева.

Стоит отметить, что лимит ответственности страховщиков — четыреста тысяч рублей и стоимость нормо-часа для СТО в России — не менялись с 2014 года, хотя расходы на ремонт значительно выросли. Вывод — необходимость увеличить стоимость нормо-часа до двух с половиной — трех тысяч рублей и ежегодно индексировать ее.

— Необходимо повысить лимит ответственности страховщика в соответствии с ростом цен с 2014 года в три раза и закрепить механизм его дальнейшего пересмотра с привязкой к инфляции, что позволит поддержать адекватный уровень возмещения и снизить дисбаланс интересов страховщиков, СТО и автовладельцев,— заявил председатель комитета по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Иркутского регионального отделения «Опоры России» Виктор Комышан.

Вези, такси!

Вопросы ОСАГО, а значит, и безопасности на дорогах касаются не только частных лиц, но и общественного транспорта. В 2021 году девяносто семь процентов обращений перевозчиков такси за полисом получали отказ, к 2022 году этот показатель снизился до шестидесяти девяти процентов, в 2023-м — до пятидесяти пяти процентов, в 2024-м — до двадцати восьми процентов, а в первом полугодии 2025 года — до двадцати семи процентов. Такие изменения связаны с целенаправленной работой по улучшению доступности страхования для такси. Но есть и проблемы: тарифы на страховки в два — три раза выше, чем для обычных авто, завышенные региональные коэффициенты, малое число компаний, готовых работать с такси, отсутствие стимулов для добросовестных парков. В результате страдает мотивация инвестировать в безопасность.

— Предлагается установить единый тарифный коридор для такси без применения территориального коэффициента, создать единую базу ДТП с участием такси для формирования страховой истории и ввести льготы для легальных добросовестных и локализованных парков, в том числе сниженные тарифы для локализованных автомобилей, а также ввести краткосрочные полисы ОСГОП. Такие шаги помогут соблюсти требования законодательства по автострахованию без нанесения необоснованного экономического ущерба перевозчикам,— рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Доверять можно

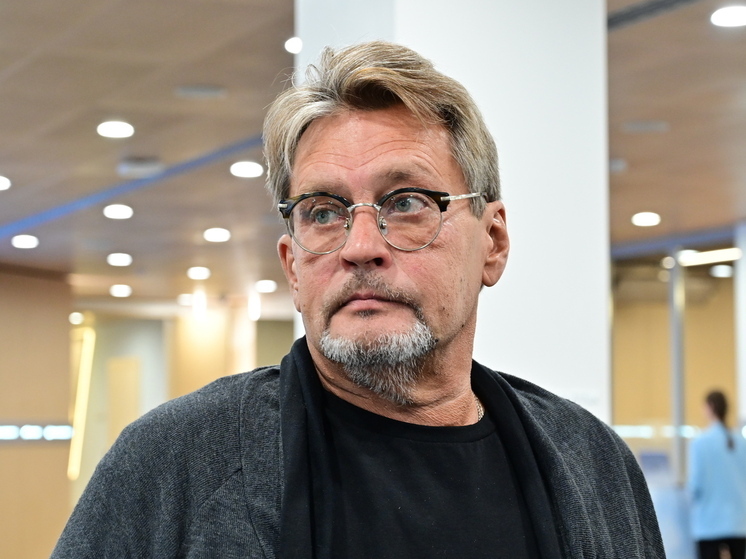

Развитие отрасли автострахования требует создания рынка доверия, считает директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В первой половине 2025 года по ОСАГО зарегистрировано порядка 58,8 тысячи обращений, часть из которых связана с неудовлетворенностью размером выплаты или процедурными сложностями. Среди жалоб лидируют три категории: занижение размера выплаты, необоснованный отказ и нарушение сроков выплат и экспертиз. При этом в действительности на рынке сосуществуют и явно мошеннические практики со стороны автолюбителей: фальсификация документов, предъявление требований по ранее полученным повреждениям, «договорные» ДТП и прочие необоснованные требования со стороны потребителей.

— Одной из ключевых сложностей является юридическое доказывание злоупотребления правом: подходы судов и правоохранительных органов к квалификации мошенничества и злоупотребления правом пока не дают оперативного и однозначного инструмента для массового противодействия недобросовестным практикам. Это приводит к длительным процессам и росту издержек для всех участников рынка,— подчеркнул Игорь Поздняков.

Найти баланс мошенничества и законных требований поможет усиление ответственности за страховое мошенничество, более активное использование аналитических методов для выявления аномалий и схем обмана, создание единой базы зарегистрированных мошеннических случаев, расширение роли страховых экспертов и собственных следователей страховщиков для оперативного и качественного расследования спорных случае, проведение информационных кампаний для водителей о том, как не стать жертвой мошенников. От такого комплекса мер выиграют все: страховщики сократят убытки от мошенничества и укрепят репутацию, а добросовестные потребители получат справедливые и оперативные выплаты и прозрачные тарифы. Однако достичь того самого рынка доверия возможно лишь через совместную работу регулятора, страховых организаций и потребительских институтов.